心理学系刘彦平团队发表中文阅读眼动控制机制的重要系列成果

课堂上,生活中,阅读随时发生。你的眼睛在字母和词汇之间跳跃,你可能没有意识到这一过程一直在不断进行。这种眼部运动被称为“眼跳”,它是我们阅读和理解世界的方式。但你有没有想过我们的注意力如何影响这个过程?我们如何将注意力分配到不同的字、词,甚至是几个字词之间?

这就是阅读中的眼动控制和注意力问题——它们是我们如何连接所看到的世界和我们思维之间的桥梁。这一理解对于帮助人们改善阅读理解、提高学习效率以及理解一些视觉和认知问题至关重要,比如阅读困难、失读症等。在视觉任务中,我们的眼睛如何选择落点?以往在英文、德文等字母语言中众多研究表明,我们在阅读过程中存在最佳眼跳位置(Preferred viewing locations)。也有研究表明中文阅读中同样存在最佳眼跳位置,只是这个位置并不唯一,取决于副中央凹加工程度,故而也被称为默认注视位置假说。但刘彦平团队提出,基于中文阅读的复杂性,比如中文字结构更加紧密,不像英文一样存在空格切分词语,中文阅读者更倾向于动态调节眼跳长度来决定下一个注视位置。现在,刘彦平团队发表在实验心理学权威期刊《Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition》的两篇论文《Are There Preferred Viewing Locations in Chinese Reading? Evidence From Eye-Tracking and Computer Simulations》和《Saccadic Targeting in the Landolt-C Task: Implications for Chinese Reading》,为这个动态调节理论提供了坚实有力的证据。

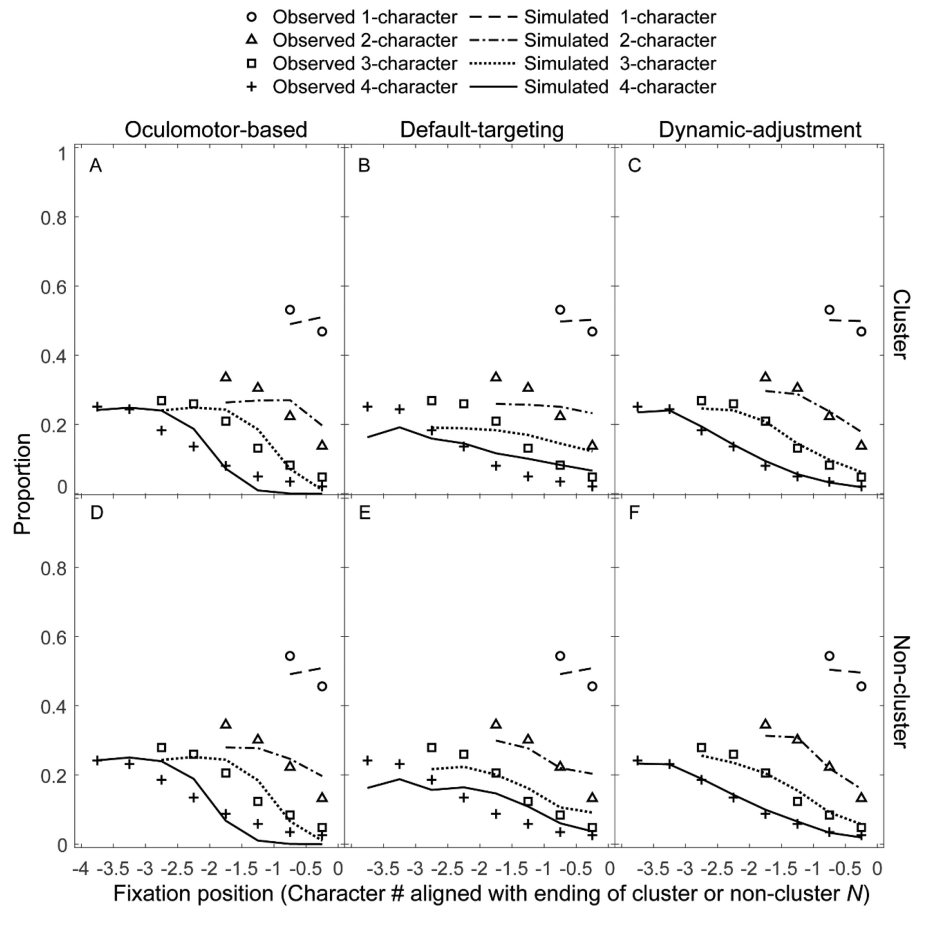

研究团队首先在第一篇论文中基于中文阅读进行了两个眼动实验,参与者阅读完全由双字词组成的特殊句子(但不影响句子的流畅性),实验1中参与者不知情,实验2中明确告知句子结构。无论是知情还是不知情的情况下,参与者的注视位置分布在字和非字区域没有显著差异。实验结果显示,尽管单次和多次注视的落点分布峰值分别靠近兴趣区的中心和前部,呼应先前研究提出的默认注视位置假说,但在无意义的非词区域分析中,这种区分任然存在。最后,通过模拟验证动态调整模型比基于眼动的默认目标定位模型更好地解释了实验结果。

研究团队的第二篇论文进一步推广了动态调节模型的适用范围,探索了实验参与者在搜索线性排列的方块序列时,是否存在最佳眼跳位置。更为重要的是,序列的属性(如字符数量和间隙大小)影响了注视持续时间和向前眼动长度,这表明持续的刺激加工会影响决策过程中“何时以及往何处(即眼动距离有多远)”移动眼睛。最后,通过比较简单的眼动基准、默认目标和动态调节三种理论模型的模拟结果,研究者发现动态调整模型的表现优于其它两种理论。这一发现揭示动态调整策略不仅能反映中文阅读中的基本感知和运动约束,并可被应用于多种视觉任务。

两篇论文第一作者均为刘彦平团队的博士研究生夏新懿同学,现已毕业,工作于湖南农业大学,硕士研究生刘琴同学也对数据收集有贡献,通讯作者为刘彦平副教授、博士生导师。这些发现在理论上对眼动控制的机制解释具有深远影响。它们挑战了阅读领域已存在近50年的经典理论(Rayner & McConkie,1976),并拓展了我们对视觉任务中眼动控制策略的理解。眼动追踪技术在人工智能、人机交互、认知健康等领域的应用前景广阔,这项研究为推进相关技术的发展奠定了科学基础。

参考文献:

Xia, X., Liu, Y., Yu, L., & Reichle, E. D. (2023). Are there preferred viewing locations in Chinese reading? Evidence from eye-tracking and computer simulations. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 49(4), 607–625. https://doi.org/10.1037/xlm0001142

Xia. X., Liu. Q., Erik D. R., Liu. Y. (2024). Saccadic Targeting in the Landolt-C Task: Implications for Chinese Reading. The Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. https://doi.org/10.1037/xlm0001343

撰稿 | 刘彦平

编辑 | 周晓君

初审 | 许俊斌

审核 | 何梓燕

审核发布 | 李桦